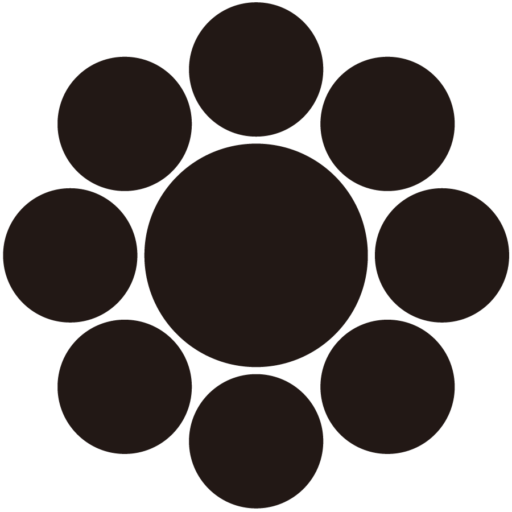

細川家の「家紋」について

細川家家紋の由来

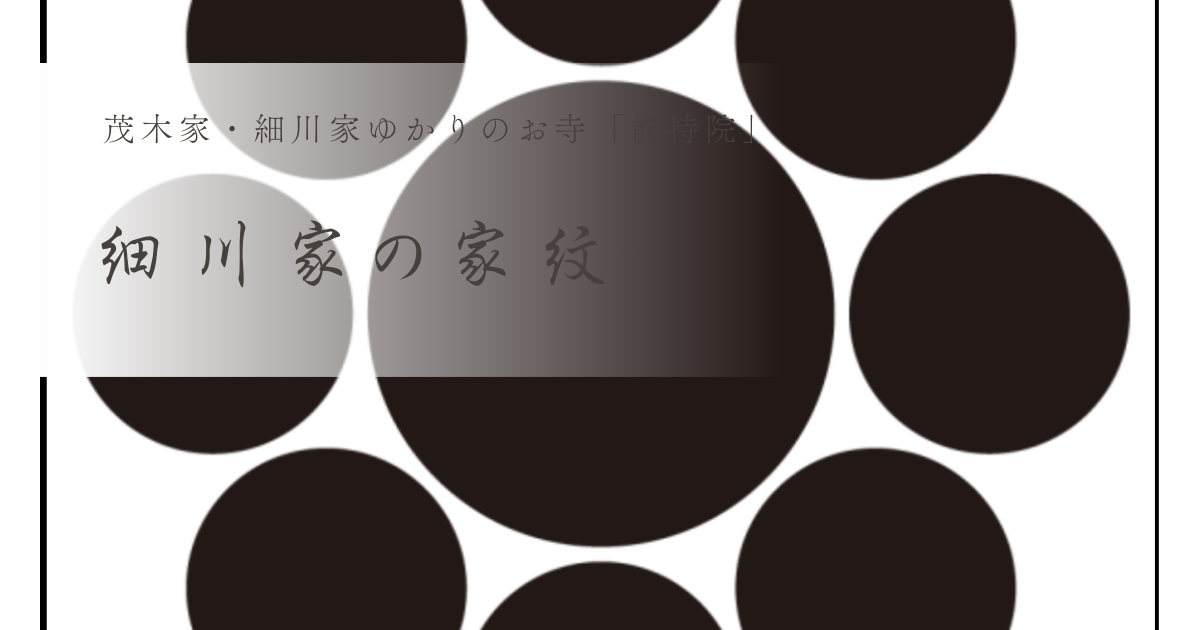

細川家の家紋は、もともと足利義昭から与えられた「二引両」の紋でした。その後、細川藤孝の嫡子である細川忠興の時に、「九曜」の紋に改められて今日に至っております。由来は、織田信長と関わりがあると考えられております。信長の佩刀の鍔の拵えにあった「九曜紋」に関心を示した忠興に「ならば、お前に取らす」と、信長が家紋に使うことを許したことがきっかけです。

参考:あなたの知らない「細川家」の歴史

家紋とは?

そもそも家紋とは、家系や家柄を表す紋章で、家族や親戚など血縁者が共有するシンボルマークです。日本特有の文化で、代々受け継がれてきました。

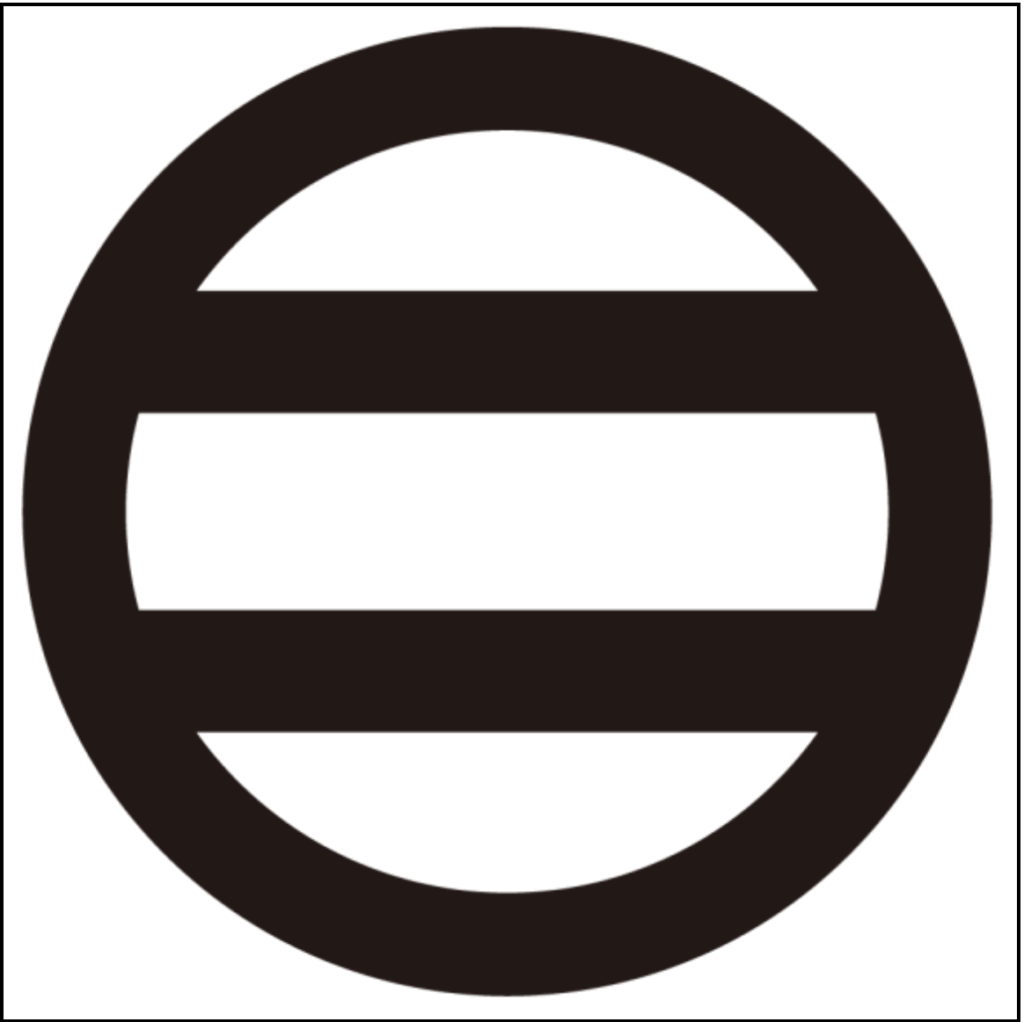

細川家のもう1つの家紋「細川桜」

実は細川家にはもう一つ使われていた家紋があります。それが「細川桜紋」です。肥後熊本藩細川氏の替紋ということで『細川桜』と呼ばれております。桜といえば日本の花の代名詞であり、国の花でもある桜の花をモチーフとした家紋です。家紋としては、散る、儚いイメージから当初は武家の家紋としては敬遠されたが、その優美なデザインから文様として愛用され、江戸時代には細川氏や松平氏、仙石氏といった大名家を含め、幕臣でも20数家が用いていたと言われております。

参考:家紋のいろは

細川家について

細川家は、足利氏の支族で、鎌倉時代に起源を持ち、江戸時代には肥後熊本藩主として栄えた名家です。近世の大名直系の子孫で、現代において首相を唯一輩出した家系でもあります。日本の歴史の中で常に政権中枢に関わってきた一族でもあり、さらに政治だけでなく、和歌、茶道といった日本の伝統芸能にも関わりを持ち、「文武両道」の家風を一貫して持ち続けてきました。

細川家のルーツについて

細川家は、足利氏の支族で、足利義康の孫である足利義季(よしすえ)という鎌倉時代中期の御家人が、今日に至る細川家の「始祖」とされております。その後義季は三河国額田郡細川郷(現在の愛知県岡崎市細川町周辺)に移住して地名でもある細川の姓を名乗りました。

細川家の概略

細川家は、足利氏の支族で、鎌倉時代に起源を持ち、江戸時代には肥後熊本藩主として栄えた名家です。足利義清の孫義季が三河国額田郡細川郷に移り住んで細川の姓を名乗ったのが始まりだと言われております。戦国時代には、細川藤孝(細川幽斎)とその子細川忠興が名を馳せました。関ヶ原の戦いでは細川忠興は徳川家康に与し、豊後国に29万9千5百石余りを与えられ、3代・忠利の代になって加藤家改易後の肥後国熊本54万石に入り、熊本藩として定着しました。近世の大名直系の子孫で、現代において首相を唯一輩出した家系でもあります。日本の歴史の中で常に政権中枢に関わってきた一族でもあり、さらに政治だけでなく、和歌、茶道といった日本の伝統芸能にも関わりを持ち、「文武両道」の家風を一貫して持ち続けてきました。

細川家の子孫

細川氏の子孫には、陶芸家の細川護光や、第79代内閣総理大臣細川 護煕、ジャーナリストの細川珠生などがいます。

細川家の家紋は辛子蓮根との関連があり?

熊本の名物料理である「からし蓮根」と細川家の家紋である九曜紋とは実はちょっとした縁があります。

- 病弱だった忠利公の健康増進を目的として、羅漢寺の玄宅和尚が考案したと言われている。

- 忠利公はからし蓮根を大変気に入って常食するようになり、食欲が増して剛健になったと伝えられている。

- 輪切りにしたれんこんの切り口が細川家の家紋、九曜(くよう)の紋に似ていることから、製造方法は熊本藩門外不出の料理として受け継がれてきた。

アイキャッチ.jpg)

アイキャッチ-2.jpg)

この記事へのコメントはありません。