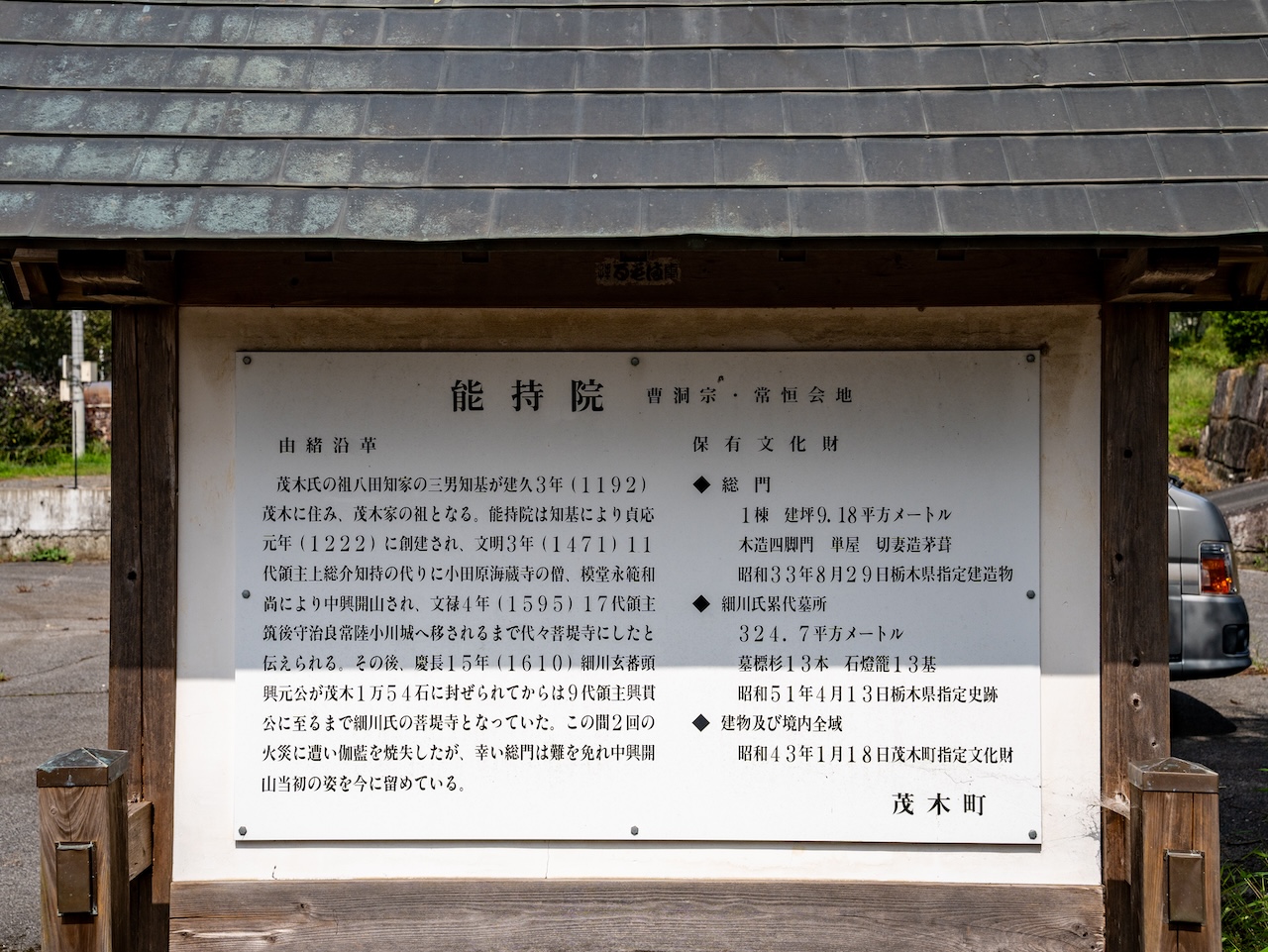

能持院の沿革、能持院とはどんなお寺か?

能持院は、この地で初めて茂木氏を名乗ったとされる茂木家の祖八田知基(茂木知基)が一二二二年に創建した寺院です。

もともとは茂木氏の菩提寺でしたが、一六一〇年に細川興元が茂木に封ぜられてからは、細川家代々の菩提寺となりました。

境内に今も残る細川家墓所は県の指定史跡になっており、能持院の入り口にある文明年間の建立とされる総門(山門)は県の有形文化財にも指定されています。

能持院の年表

建久3年(1192) | 茂木氏の祖八田知家の三男知基が茂木に住み、茂木家の祖となる。 |

|---|---|

貞応元年(1222) | 能持院は茂木知基により創建される。 |

文明3年(1471) | 11代領主上総介戸知持の代わりに小田原海蔵寺の僧、模堂永範大和尚により中興開山 |

文禄4年(1595) | 17代領主筑後守治良常陸小川城へ移されるまで代々菩提寺にした |

慶長15年(1610) | 細川玄蕃頭興元公が茂木氏に封ぜられてからは9代領主興貫公に至るまで細川氏の菩提寺となっていた。この間2回の火災に遭い伽藍を焼失したが、幸い総門(山門)は難を免れ中興開山当初の姿を今に留めている。 |