能持院の山門について

建坪9.18平方メートル

木造四脚門 単屋 切妻造茅葺

昭和33年8月29日、栃木県指定建造物重要文化財となる。

山門の作り

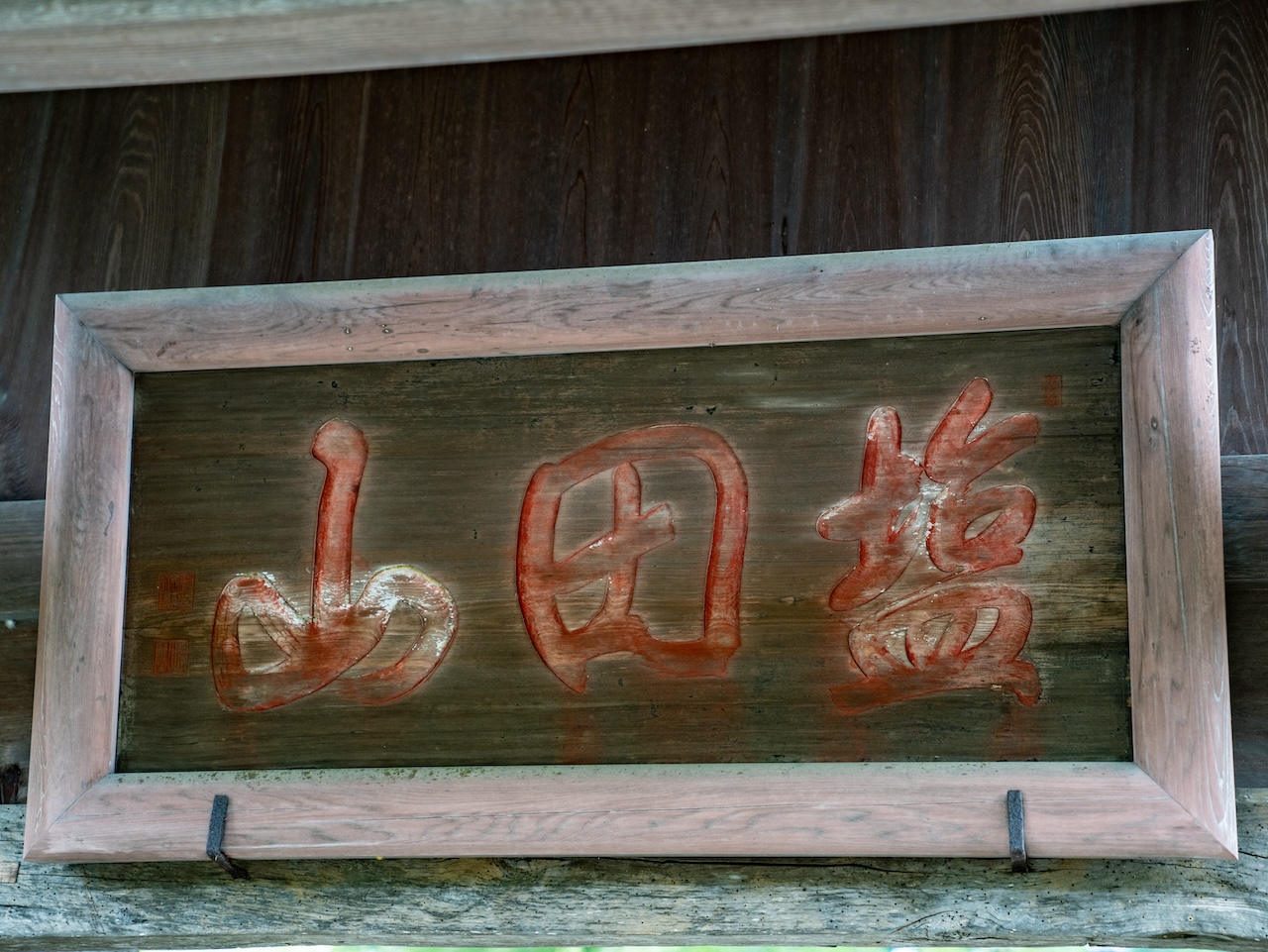

山号「塩田山」

能持院の山号は、能持院が所在する地名からとった「塩田山」です。

ちなみに山号とは、仏教の寺院の名称の前に冠する称号のことです。多くの寺院は山の中に建てられていたことから、その山の名前を寺院の名前の前につけるようになりました。

山号は中国で禅宗が盛んになった唐の時代から用いられるようになったようで、日本でも禅宗が紹介されて以降、広がったと言われております。

茅葺き屋根

能持院の山門は江戸時代の2回の火難に会うことなく、室町時代の建立されました。

かやぶき造りであり栃木県の重要文化財にも指定されています。

宮大工の左甚五郎が東照宮建立の際に能持院に寄り、山門の横梁に斧でくびれをつけたおかげで、

外の火難が山門で止まったと言います。

また山内の火難が同じく山門の外に広がらないように念じたと言われており、それ以降は幸いにも火難にあうことはなくなったと言います。

この逸話は「火伏の斧あと」と呼ばれており、能持院七不思議のひとつにも数えられています。