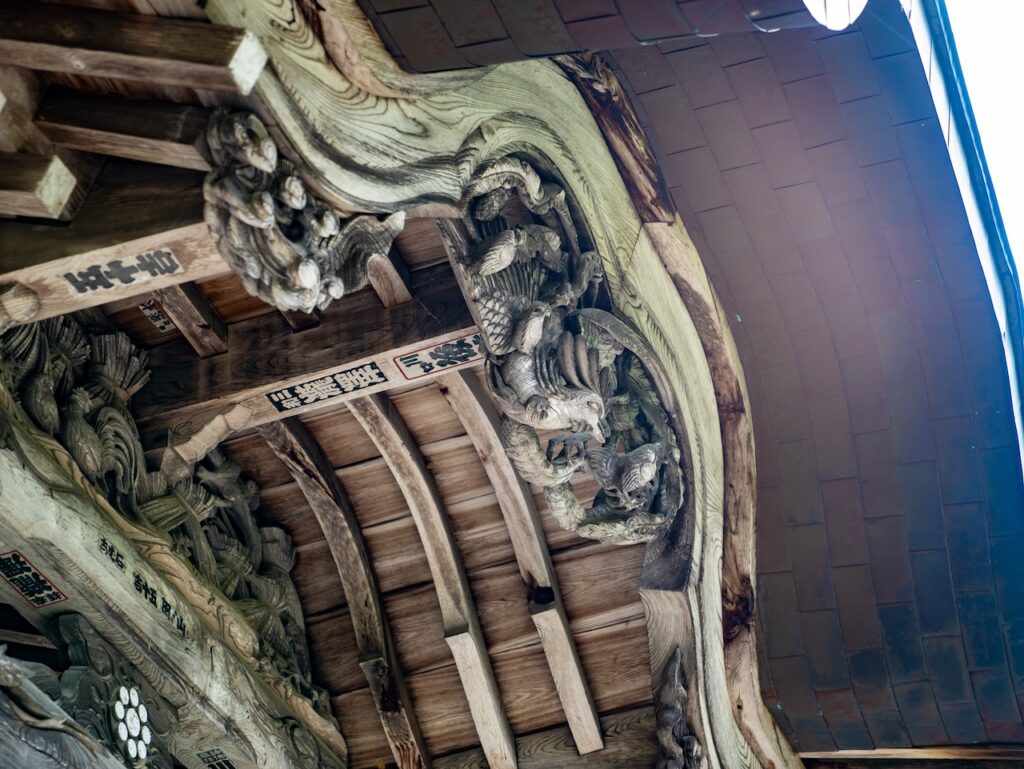

①火伏の斧あと

2回目の大火のあと、三度目の火災が起きないように名匠左甚五郎が山門の梁に斧あとをつけたもの。かつて宮大工の左甚五郎が東照宮建立の際に能持院に寄り、山門の横梁に斧でくびれをつけたおかげで、

外の火難が山門で止まったと言います。

また山内の火難が同じく山門の外に広がらないように念じたと言われており、それ以降は幸いにも火難にあうことはなくなったと言います。

②歯なおし白山

山門の南側、白山妙理大権現を祀り境内全域を守護する。歯痛の時にお詣りすると痛みがなくなると云われている。古来は「歯治し白山」と言われ、歯痛の時にお詣りすると

痛みが和らぐといわれ能持院七不思議のひとつに数えられます。

③覚めずの敷居

庫裡内典座寮の敷居に寄りかかって寝ると2度と目が覚めなくなってしまうと言われています。

④経読み鳳凰

本堂正面の鳳凰彫刻からはお経を唱えているのが聞こえてくるという伝説あり。

⑤ばけもの箪笥

開けるとばけものが出ると言われている。

⑥井戸やずの縫塚

火の玉が目撃されたという伝説あり。

⑦食わずの柿の木

実を取ると災難に遭うと言われている柿の木。